松戸市の市立博物館と戸定歴史館が、初めてのコラボ企画展を開催している。互いの資料を組み合わせて展示することで、明治、大正、昭和の松戸の姿が、より鮮明に浮かび上がってくる。

松戸には、15代将軍徳川慶喜の弟で、水戸徳川家の最後の藩主徳川昭武が明治期に暮らした戸定邸があり、戸定歴史館には当時の資料が、多数所蔵されている。一方の市立博物館には、古代から近現代の松戸の人々の暮らしぶりが分かる資料がそろう。ここ数年、両館の学芸員の交流が活発になり、「まつど×とくがわ」のタイトルで、初の連携企画展が開かれることになった。

展示の三つの大テーマは両館共通で、「松戸町の人たちと徳川家のおつきあい」「自然環境と暮らし」「結びつく“まつど”と徳川家」。両館が、松戸徳川家と松戸の人々の交流や当時の暮らしぶりを、互いの資料を駆使して紹介する。

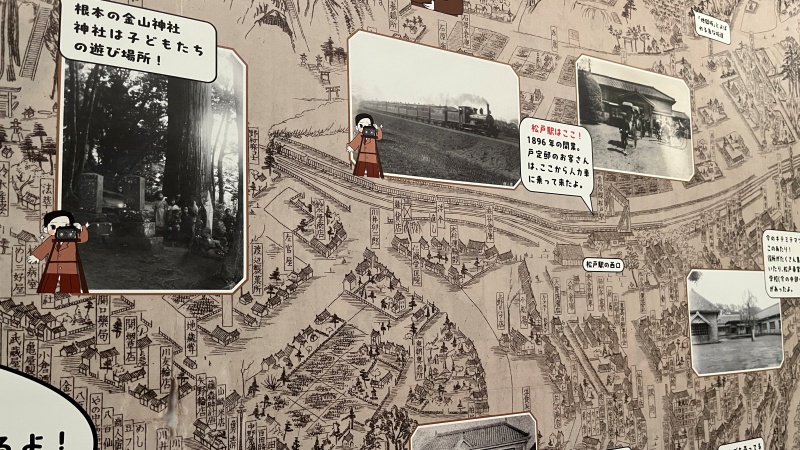

例えば、昭武は写真が趣味で、当時としては珍しい松戸や周辺の農村部の風景を多数撮影している。一方の市立博物館には、古い農機具や漁具が保存されている。そこで、市立博物館での展示では、昭武が撮った農村風景の写真を大きく引き伸ばし、そこに写っている「唐箕」(脱穀後のもみ殻を分ける道具)や「ドウ」(ウナギや小魚などをつかまえる漁具)の実物も展示。昭武の白黒の写真が、より鮮明なイメージになり、当時の様子を伝えてくれる。

また戸定邸には、松戸周辺の人々も訪れ、職員の日誌に交流の様子が残っている。市立博物館には、交流があった人々の邸宅や所有する工場の俯瞰図が所蔵されていたことから、これら俯瞰図を戸定歴史館で展示。松戸徳川家の暮らしと当時の街の様子を重ね合わせながら紹介している。

市立博物館の林幸太郎学芸員は「両館がコラボしたことで、松戸徳川家と松戸の人々が互いに支えあっていた様子や、松戸や周辺農村部の多様な暮らしぶりを、より具体的、立体的に伝えることができた」と話す。

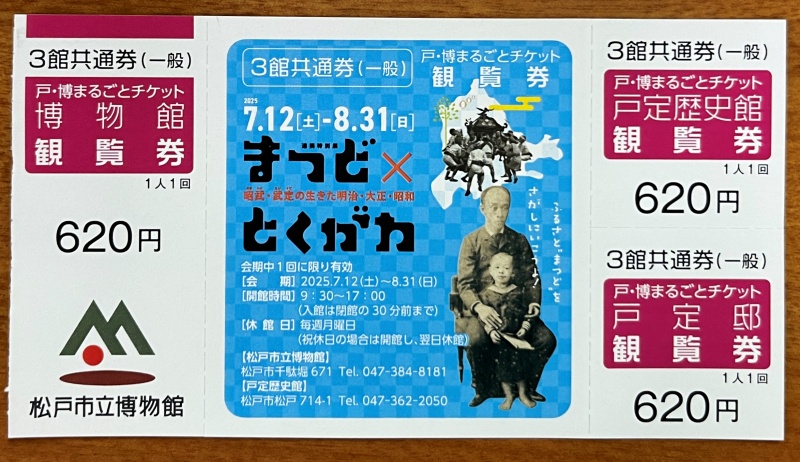

8月31日まで。期間中には大人から子どもまで楽しめる関連イベントも。詳細は両館のHPで。入館料は、市立博物館、戸定歴史館、戸定邸の3館を回れる共通チケットが一般620円、高大生300円、中学生以下無料。チケットを入れることができる特製ネックストラップ付き。3館共通チケットも初の試みという。